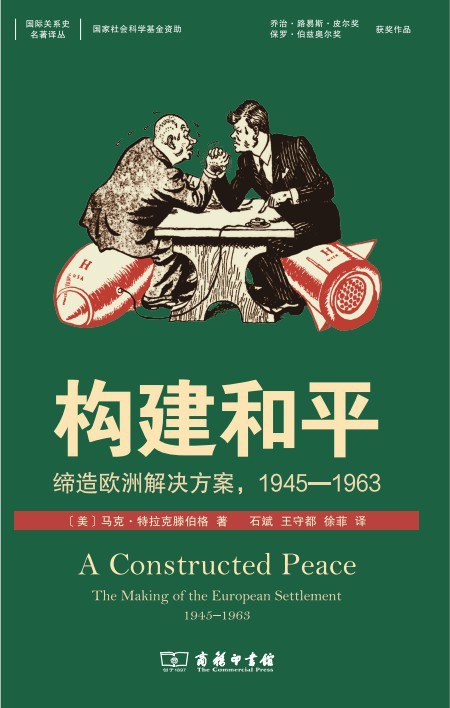

葛君评《构建和平》|构建和平的钥匙:冷战前期的德国及其核问题

《构建和平:缔造欧洲解决方案,1945—1963》,[美]马克·特拉克滕伯格著,石斌、王守都、徐菲译,商务印书馆2025年5月出版,520页,138.00元

冷战史研究在进入二十一世纪之后开始了一场研究范式的转型运动。冷战史研究的著名学者文安立(Odd Arne Westad)在2000年就提出了未来冷战史研究中三种可能的新范式:意识形态、技术与第三世界(Odd Arne Westad, “The New International History of the Cold War: Three (Possible) Paradigms,” Diplomatic History, Vol. 24, No. 4, 2000)。其《全球冷战》一书可以被视作这场范式转型运动的开山作品,它以第三世界为视角重塑了冷战史。如今从社会文化、身份塑造、传播、情感等角度出发的冷战史研究似乎已经成为主流,传统的国际政治范式则显得有些陈旧和过时了。

而马克·特拉克滕伯格的《构建和平》一书正是出版于1999年这场冷战研究范式转型运动开始的前夕,它仍旧是一本标准的国际政治关系的研究著作,可以说是冷战结束后出现的“冷战史新研究”浪潮的成果。但是进入二十一世纪后,这类研究成果很快就被上述所提及的那些研究新范式抢了风头。只不过“三十年河东,三十年河西”,当2022年2月俄乌冲突爆发后,让全世界似乎在一夜之间猛然意识到,国家间的政治权力斗争从来都没有离开过我们,一时间“第三次世界大战”是否已经到来的讨论甚嚣尘上,北约东扩、大国对抗等话题再次回到了“热搜榜”。

于是,特拉克滕伯格《构建和平》的中译本(下文在引用本书时只标注页码)恰如其分地出版了。正如作者在中文版序言中所说的那样,把冷战作为一种历史现象加以研究,将有助于理解我们今天仍然生活的世界(第viii页)。“冷战可能已经结束,但冷战时期的政治体系在很大程度上还保存完好。它是否可以或应该被保持完整,必然是21世纪的重大政治问题之一。”(493页)当前国际形势为何变乱交织?百年未有之大变局何以到来?这可能要从距离我们最近的那个国际政治格局形态,即冷战当中找寻答案。那么冷战的格局又是如何形成的?作者认为,直到1963年之后大国之间才真正摆脱了爆发战争的可能性,从而实现了和平,而德国及其核问题便是一把构建和平的钥匙。

冷战在德国的起源

冷战为什么发生?这是一个没有唯一正确答案的问题。各路研究者从自己的学术关切出发可以给出无数种回答。特拉克滕伯格在这里给出的是一个最简单也最为传统的答案:在德国问题上的政策冲突是冷战爆发的核心。更确切地说,围绕伊朗和土耳其问题的争论对引发美苏冲突起到了关键的作用,导致了美国对苏基本政策的转变,而这又导致了美国关于德国问题政策的根本转变(54页)。这个根本转变最终导致了西方与苏联的决裂。

在有关冷战起源的学术讨论越来越陷入“乱花渐欲迷人眼”的状态时,特拉克滕伯格的观点显得如此的直接和明确。德国问题确实贯穿了冷战历史的始终,可以说冷战始于德国的分裂,终于德国的统一。因此在二战结束之后,德国其实成了同盟国安排战后世界格局的一个“烫手山芋”。

其中的难点可能在于处理这样一个矛盾,即如何在保证削弱德国力量的同时不被德国人记恨?在这个问题上,美英苏三国的领导人们在权力政治与道德声望之间犹疑不决。起初,他们都同意肢解德国,但随着最终胜利的临近,谁都不愿意主动提出肢解德国。在德黑兰会议上,罗斯福、丘吉尔和斯大林都一致赞同肢解德国,只是在处理的方式和具体办法上有着不同的主张。到了雅尔塔会议上,“三巨头”又都同意分割德国的原则,但谁都不谈具体方案。最终,原本作为分割德国第一步的分区占领从“临时问题”变成了“永久问题”。(沈志华:《经济漩涡:观察冷战发生的新视角》,开明书店2022年版,358—361页)

雅尔塔会议中“三巨头”合影

这似乎让德国在战后的命运变得扑朔迷离,并且完全仰仗于同盟国能在多大程度上就德国问题进行合作。但是等到与苏联合作意愿最为强烈的罗斯福去世之后,美英的高级官员们已经认定与苏联之间的真正合作是不可能的。(34页)缺少信任,或者说缺少相互信任的意愿就已经预示着冷战的到来,这在处理德国问题上得到了明显的反映。基于四方管理的一个统一的德国在理论上是最佳方案,但是在波茨坦会议上没有任何人对分区占领从而导致德国分裂表示反感,因为对美国而言,“把德国分成东西两个部分可以为苏联和西方保持大致过得去的关系提供一个基本框架。每一方都可以在自己控制的范围内自由行事,以此为基础,双方可以相安无事”(38—39页)。因此德国在政治上的分裂其实早已注定。

可这样的处置方案无法一劳永逸地带来基于势力范围的和平。战后苏联的对德政策是基于对德索赔出发的,考虑到德国西部的工业水平高于东部,因此它绝不希望自己获得的赔偿仅仅局限于自己的占领区之内。因此在波茨坦会议上,最后确定了两个相互矛盾的原则:一方面“德国必须被视为单一经济体”,保证苏联得以获取德国西部的赔偿,另一方面“分区赔偿”又可以保证苏联在东部“为所欲为”,这为后来的分歧和争论埋下了伏笔(沈志华:《经济漩涡》,377—379页),直接导致了美苏在德国问题上的冲突。

在美国看来,苏联拒绝制定一个全德范围内的“共同进出口计划”违反了“德国必须被视为单一经济体”的原则,但在苏联看来这是遵循“分区赔偿”的原则(沈志华:《经济漩涡》,394页)。而当美国觉得自己有权在德国自由行事,决定从美占区暂停向苏联支付赔偿“直到将德国作为整体的问题得以解决”,并且和英国与法国进行占领区的联合(69页)时,反过来又让苏联觉得这是对波茨坦协定的破坏。美苏双方都从自身利益关切出发来遵循波茨坦协定,又都认为是对方破坏了协定。这样的恶意螺旋最终导致了冷战在德国的起源。

北约的双重功能

当西方在1947年底决定在西占区的基础上建立西德国家时,这必然要与苏联在德国问题上分道扬镳。一旦决定建设西德,就不仅意味着在经济和政治上,最终也要在军事上加以建设。从军事的逻辑出发,如果想要有效地防卫西欧,有必要建立德国的军队,使其最终在军事上自我组织起来以应对苏联的威胁,并且要将它纳入整个西方集团。(101—102页)

从苏联的立场上看,这简直就是西方的“背叛”,世界反法西斯战争的胜利才刚刚过去两年,盟友就要与以前的敌人沆瀣一气来对付自己。但在特拉克滕伯格看来,苏联的态度其实有其微妙之处。他认为,斯大林并不反对在德国西部进行经济恢复的工作,甚至西方三区的经济融合都不是问题,他所厌恶的是建立一个德国人的国家以及让德国人拥有过多独立和权力的想法。“苏联并不是从根本上反对建立一个能够限制德国实力、防止一个西德国家威胁现状的西方体系——如果西方大国可以构建出这种体系,这是苏联愿意接受的。”(110—111页)

这是一个反直觉的观点,就是苏联对于西方国家组成北约其实并不那么反感。如今我们往往过于习惯性地认为:“北约的使命不仅仅是保卫欧洲这个美国地缘政治棋局中的核心地区免遭苏联的控制,还包括保卫西方文明和大西洋共同体,抵御苏联的进攻。”(王立新:《帝国的叙事话语:国家身份塑造与冷战时期美国外交政策》,北京大学出版社,2025年,189页)成立北约好像只是为了应对苏联的威胁,这其实就已经是一种充满“冷战意识形态”的叙事话语了,它更像是一种宣传,向公众掩盖了西方国家的另一个战略目的。

事实上,德国才是那个在二十世纪上半叶发动两次世界大战的罪魁祸首。“德国才是最危险的”这种认知如今已经逐渐被我们所遗忘,只是偶尔会在对它应该“再次奋斗”的调侃中回光返照。但是在1945年战争结束之后,有谁敢打包票说,德国不会发动第三次世界大战呢?当1990年德国重新统一在即,英法的领导人起初为什么会表现得忧心忡忡呢?因此,北约具备双重功能,除了对抗苏联之外,它其实还要控制德国,这应该是战后世界普遍且合理的共识。尤其是对法国来说,“德国力量这个长远问题尽管现在被苏联问题遮蔽,但从本质上和国内政治因素的角度来看仍然是重要的。美国在德国的存在有助于防止其成为一个问题”(116页)。

同时,这也能很好地解释我们通常对于冷战历史提出的一个疑问:为什么在1949年北约建立之后,以苏联为首的社会主义阵营没有立刻相应地建立华约?因为在苏联长期的地缘政治叙事话语中,德国——而不是美国,才是真正的威胁。直到1955年西德开始重新武装并加入北约,让苏联人感到约束德国实力的体制正在迅速瓦解,而且他们并不知道这种过程会进行到何种程度。(128页)苏联于是才相应地组织起了华约。

1955年5月14日,苏联领导人在波兰华沙与捷克斯洛伐克、保加利亚、匈牙利、民主德国、波兰、罗马尼亚、阿尔巴尼亚签订《友好互助合作条约》。

而在1949年,美国的决策者大体上并不足够信任德国,并不愿意放任其成为一支“非西方化”并“介于美苏两国之间”的力量,而是仍然“将德国西部在政治和经济上视为西欧体系的一部分,并处在西方同盟国的监督和保护之下”(139页)。而一个强大而又统一、在东西方之间纵横捭阖的德国,注定成为“未来麻烦的根源”(167页)。所以,北约体系尽管在官方上是针对苏联的,但是实际上解决了苏联的头等安全问题。(182页)

随着1954年末巴黎协定的签订,似乎西方最终建立了一个既可以为欧洲提供防御又可以防止德国变得过于强大从而独立行事的体系。包括联邦德国军队在内的北约部队将会制衡苏联,但是德国的行动自由也将在很多方面受到限制。其中最为重要的限制与核武器有关。(188页)

笨蛋,问题是核武器!

在阅读特拉克滕伯格这部著作的过程中,总是会让人产生一种套用比尔·克林顿的那个著名口号(“笨蛋!问题是经济!”)的冲动。作者将核武器视为决定性的因素,这本是无可厚非的,冷战之所以是“冷”的,难道不就是因为美苏这两个超级大国之间没有发生“热”战吗?而双方具备摧毁对方的核力量被视为阻止双方爆发战争的原因。

因此,围绕着核武器,作者在全书中得出了十分有趣的结论。比如,作者认为在第一次柏林危机期间,苏联的保守与克制仰仗于美国在当时的核垄断,而一旦这种核垄断被打破,局势将会发生巨大的转变。苏联在德国问题上将会更加自由地继续推进。当1949年8月苏联引爆了自己首枚核装置,世界迅速地进入大危机时期(123页)。随着核垄断被打破,苏联处于更有利的局势,可以接受与西方摊牌,并且准备进行真正的对抗(127页)。

于是,朝鲜战争被作者视为苏联在打破美国核垄断之后采取的一项进攻性行动。“为什么他们具有如此进取的目标?是否因为他们判断军事形势对他们有利?是否因为他们倾向于认为,当事实上有可能获得胜利时,第三次世界大战不如早些到来?”(133页)这一连串问题背后的潜台词似乎是在说,正是由于苏联掌握了核武器,所以斯大林才敢允许金日成发动朝鲜战争。

这个论断是值得商榷的。首先,斯大林转变对朝鲜战争立场的时间发生在1950年1月底,此时距离苏联完成核试验已经过去了半年,更何况从1949年下半年苏共中央政治局会议记录和斯大林与毛泽东的往来电报可以看出,当时他们都反对用军事手段解决朝鲜统一的问题。(沈志华:《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》,广东人民出版社,2013年,201—207页)其次,即便是斯大林改变态度支持发动朝鲜战争之后,苏联无论如何也要置身于战争之外,这是斯大林的底线。(沈志华:《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》,217页)战争发展的进程也确实证实了这一点,那么在苏联自身都不愿被卷入朝鲜半岛的情况下,又怎么能够去设想苏联的核武器是支撑它在朝鲜采取进攻行动的客观条件呢?

特拉克滕伯格围绕核武器提出的另一个引人注目的观点是:艾森豪威尔希望美国在不久的将来退出欧洲,因此希望北约主要盟国,包括联邦德国,拥有它们自己的核力量。肯尼迪政府时期的国家安全事务助理麦乔治·邦迪对此就表示质疑:“你真的相信艾克会让德国人拥有核武器?”(第3页)对此,作者在第五章当中拿出了大量的证据来对艾森豪威尔的“核共享”政策进行论述。其基本逻辑是,美国并不愿意一直在欧洲保持大规模的军事存在,为了能让美国从欧洲撤出,就必须要让欧洲具备独立的防卫能力,承担其中的首要责任。

可是每当有人谈论美国撤军,北约的盟友就变得“几乎精神错乱”(196页)。因为这些西欧国家已经习惯于在军事安全领域搭美国的“便车”,这是西欧在1950年代经济得以复兴繁荣的关键。但是在艾森豪威尔看来,欧洲是“把山姆大叔当傻瓜耍”,因此要让欧洲承担其防御自身的责任。特拉克滕伯格给读者展现了一个深具理想主义和平等精神的艾森豪威尔,他不希望西欧继续成为美国的被保护国,希望欧洲成为真正的、为自己防御承担责任的盟友。为此必须要让欧洲人意识到,“安全问题不能永远并彻底地依赖于美国”。

如果美国想要让欧洲摆脱对于它的“过度依赖”,让欧洲为自己的命运承担责任,那么答案只有一个。必须要让欧洲配备核武器——而这也意味着他们可以自己控制这些核武器(198页)。但是问题在于:西德也会参与核武器的使用,这不光可能会让苏联采取先发制人的行动,也会让英法这样的盟友感到担忧。艾森豪威尔的“核共享”显得过于“慷慨”,在独立掌握核武器这个问题上,每个国家其实都抱持一种“最好我有你没有”的立场倾向。

所以在艾森豪威尔任内末期,美国提出了一个新的政策:建立一支独立的、最终属于欧洲的核力量,该力量的使用不受美国否决权的限制。可是这个被称为“多边核力量”的提议并没有让联盟团结起来,反倒起了反作用(273页)。特拉克滕伯格在本书第六章中非常精彩地呈现了西方盟国内部的混乱和相互之间的外交博弈,他们都把独立拥核视为国家主权,从而担心在美国主导下的“多边核力量”是对自身国家主权的削弱。

艾森豪威尔

比如,英国就强调自己和美国在核关系上的“特殊性”,从一开始就反对欧洲独立核力量的建立,因此当美国人提出一个英法德联合开发并制造中远程弹道导弹的项目时,英国人就决定在暗地里扼杀这个项目,尽显其“搅屎棍”的本色。同时,英国人则极力在美国人面前“争宠”,“不管我们付出什么样的代价,我们要让美国人在防务上认为我们是他们最亲密的伙伴”(277页)。

法国人则是更加直言不讳地反对美国的“多边核力量”提议,尤其是在戴高乐时期,关于核武器的控制成了问题的核心,因为这是政治独立的关键(288页)。可见掌握完全由自己控制的核力量是每一个自诩为大国领导人的执念。而当联邦德国总理阿登纳开始萌生这种执念时,问题就将变得严峻起来。在阿登纳看来,一个像德国一样的大国不可能永远只是一个“核受保护国”,而当德国和其他西方主要大国一样都想要拥有受国家控制的核力量的时候,其他西方诸国就开始焦虑不安。(295页)

对苏联动机解释的不足

联邦德国想要建立一支属于自己的核力量必然遭到苏联的坚决反对。这构成了本书的一个基本观点,即苏联对于德国的核能力问题的关切,是整个柏林危机期间影响苏联政策的一个关键因素(第5页)。而最终作为解决柏林危机总体方案的一部分,美国政府将会阻止联邦德国发展国家控制下的核力量。(398页)

苏联果真是为了阻止西德拥有独立的核力量而在1958年11月挑起了第二次柏林危机吗?这在很大程度上看起来更像是作者的一厢情愿,因为就连特拉克滕伯格自己也深知他“并没有来自苏方真正充分的证据可供研究,因此最好的办法看来只有顺其自然了”(第5页)。但正如在《构建和平》出版后不久的一篇书评中所评论的那样:“如果关键只是德国的核武器问题,那应该有更为直接而明确的办法去处理它。”(诺埃尔·卡里:《“尾巴摇狗”?——冷战中的德国》,《冷战国际史研究》2008年夏季号,311页)

事实上,赫鲁晓夫对于柏林危机具备多重的动机,甚至可以说,赫鲁晓夫的想法其实是十分混乱和草率的。对于柏林危机,他其实秉持着走一步看一步的态度,而可能恰恰是美国人自己认为阻止西德控制核武器,可以用来交换“苏联在柏林问题上的首肯”。(405页)而这恰好便让苏联人有了可以顺水推舟的机会。当肯尼迪分别于1961年1月、2月与7月向阿朱别伊、赫鲁晓夫和多勃雷宁表示,苏联对柏林的压力很可能导致德国获得核能力的时候,反倒让苏联人找到了柏林危机所能够换得的筹码。于是才有了葛罗米柯在9月末、10月初的表态,认为德国的核问题对苏联来说至关重要(479、405、425页)。因此,作者在这里可能犯了一个“倒果为因”的错误,即把美苏在解决柏林危机过程中达成的关键成果,即阻止西德掌握核武器的承诺,视作苏联挑起柏林危机的原因和目标。

这个问题其实在作者自己对于苏联态度的论述中亦有所显现,即苏联把美国在西德核武器问题上所作的妥协“收入囊中”,却不打算给予任何回报,仍然要求西方撤出西柏林,在肯尼迪看来,这是相当于“用一个苹果换一个果园”(430—431页)。对于苏联这种不愿意投桃报李的态度,其实可以有两种解释,一种便是苏联“贪心不足蛇吞象”,仍然想要逼迫美国做出多让步;另一种则是苏联人发动柏林危机的目的其实并没有达成,美国的这个妥协对它而言仅仅是个“意外收获”。

整体而言,本书紧紧围绕着冷战初期的德国及其核问题这两把构建和平的钥匙,对战后美苏从开始对抗到最终避免战争而达成和平局面的历史过程进行了详细的梳理。尤其对于西方国家内部在如何对待德国问题以及核武器控制问题上的外交互动与政策博弈进行了极为精彩和深刻的分析,向读者们揭示了西方集团内部英、法、德三国间的“同床异梦”,但也确实在对苏联动机方面的解释显得底气不足,需要来自苏联方面更具说服力的档案证据或研究成果提供补充和论证。

- • 揭秘“Evilange肛门特技”:一场视觉与心理的双重挑战

- • 航班查询,轻松掌握出行信息——查航班号的重要性与操作指南

- • 2022年河南高考一分一段表:揭秘高考成绩分布与录取趋势

- • 全面建成小康社会:新时代中国发展的里程碑

- • 一文看懂谷歌I/O 2025开发者大会: Android、Chrome、谷歌搜索、Gemini

- • 旧改刺激下,家居行业乘“好房子”东风撬动万亿需求

- • Jasper的火龙果大餐:一场味蕾与健康的盛宴

- • 人民日报邀请读者聚焦贯彻中央八项规定精神,探讨更好推进开门教育

- • 《就去鲁在线视频:解锁鲁地风情,畅享视觉盛宴》

- • 二季度调仓路径曝光!张坤加仓白酒守护信仰,刘彦春与焦巍奔向新经济

- • 开盘:美股周三高开 投资者权衡银行财报与通胀数据

- • 孔雪儿素颜照曝光:清新脱俗,真实自然的美

- • 灵犀平台全量!种草直达正式上线!小红书商业基建再下一城

- • 自由行走的花:周深的音乐之旅

- • 特朗普“宏大减税法案”公布:十年拟减税4万亿 未提及百万富翁征税提议

- • 40℃高温、山火蔓延,法国极右翼领导人呼吁:装空调

- • 探索飞艇奥秘:飞艇官网带你领略空中之旅的魅力

- • 第1现场|李在明就职演说:将依靠国家财政实现经济良性循环

- • 韩国胜利事件:一场娱乐产业的丑闻风暴

- • 母马配种:一场充满激情与智慧的繁殖盛宴

- • 《三国演义》评书MP3免费下载:穿越时空的历史盛宴

- • 荷兰全球人寿保险集团Marco KEIM:中国社交媒体与数字化平台的高渗透率 对于保险业来说充满机遇

- • 二次元的夏天!首届上海国际动漫月将至,三大漫展会师联动

- • 完美邮局网登录系统:便捷高效,安全可靠

- • 探寻神秘之地:不知火舞公园的凌波微步之旅

- • 法国5月新车注册量下降12.3% Stellantis领跌

- • 对谈|金观涛、余晨、林峰:如何在“太阳底下无新事”的时代追求思想创造?

- • 中国电子口岸:便捷高效报关单查询平台

- • 董永传说:千古流传的忠孝爱情佳话

- • 中国卫生集团于7月2日起停牌 待刊发2025年度业绩

- • 上半年上海市国民经济运行情况解读:稳中有进,创新引领

- • 国银金租盘中涨超8%本月内累计涨超40% 近期签署车辆租赁协议

- • 智度股份最新消息:业绩持续增长,未来发展可期

- • 《机场特警何依婷:英勇无畏,守护蓝天下的平安使者》

- • 揭秘全国最大情人网站:网络情缘的隐秘世界

- • 青海湖:中国最大的内陆咸水湖,自然与人文的完美融合

- • 发行升温!字节跳动、京东等“大厂”小贷公司ABS相继获批,释放什么信号?

- • 美国洛杉矶市长解除市中心宵禁

- • 贝宁时间现在几点:揭秘非洲西海岸的时区奥秘

- • 网络监管与成人内容:探讨成人看片网站的社会影响与对策

- • 揭秘“sejiejie”:探寻这个神秘词汇背后的文化内涵

- • 印度空难唯一幸存者:座位紧邻舱门,坠机后立刻拨通父亲电话

- • 特朗普将在密歇根宣布对部分汽车制造商的关税减免

- • Lululemon因削减全年盈利指引并提及“动态宏观环境”股价暴跌23%

- • 丹诺医药赴港IPO:首创幽门螺杆菌新药面临商业化大考

- • 昨夜今晨国际外盘头条一览_2025年5月22日_财经新闻

- • 欧盟拟限制中企参与医疗器械公共采购,商务部回应

- • 韩总统候选人李在明呼吁建议延长美国关税谈判

- • 美媒:洛杉矶骚乱中,部署在该地的美军比在伊拉克和叙利亚多

- • 《探索《明日之后》彩虹天堂宝箱的秘密位置:寻找彩虹之巅的宝藏之旅》

- • 山东寿光:果蔬交易的繁荣与活力

- • 保洁员调包港币后续:嘉佩乐酒店为无法满足赔偿诉求再道歉

- • 《电视剧《我和丈母娘的十年战争》:一场充满爱恨情仇的家庭较量》

- • 【特写】120岁的中国电影在上海重新思考未来

- • 揭秘“挖划算返利网”:购物新利器,返利一网打尽!

- • 天岳先进首挂上市 早盘高开6.54%

- • 期市晨昏线5.16(早):跌停!美豆油发生了什么?

- • 任仲平2021年最新文章:聚焦时代变革,探讨未来发展趋势

- • 安保细节曝光:“美国特工不能近距离接触普京”

- • 高以翔绯闻女友疑云重重:真相背后,是娱乐圈的复杂关系网

- • 殷保华新浪博客最新动态:揭秘股市大师的投资智慧

- • 轻松开启网络生活,免费注册电子邮箱助你一臂之力

- • 探索SketchUp BBS:一个设计爱好者的交流天堂

- • 网球、体育和赢家精神:前往卓越的定义是如何被重塑和接受?

- • 《快乐到死:韩国文化的独特魅力与完整体验》

- • 轻取河南暂登中超榜首,海港全新体系渐入佳境

- • 马上评|武大图书馆事件,“两败俱伤”不能再继续了

- • 老庙黄金足金饰品跌破千元

- • 99久爱:跨越时空的浪漫传奇

- • 怎样在U盘上下载歌曲:轻松打造你的移动音乐库

- • 联合国:美国制裁联合国巴勒斯坦问题人权专家“不可接受”

- • 内蒙古自治区文联主席冀晓青履新自治区文旅厅党组书记

- • 理想i8上市一周后调价改配,统一版本定价33.98万

- • 河南省高中排名100:揭秘教育强省的优质教育资源

- • 印度监管机构提议为部分全球投资者提供更便捷的准入渠道

- • 部分银行“擦边”操作!存款利率明降暗升

- • 快播天影:中国互联网影视的崛起与变革

- • 好博会|三米生物金诗瑜:让消费者感受到真正的“中国产、苏州造”

- • 《侍女电影:穿越时空的奴仆与自由之歌》

- • 养痈成患:小问题忽视,终成大祸害

- • 比利时企业家丹尼:“新疆来对了,这里给了我干事创业的舞台!”(国际人士看新疆)

- • 美国宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围

- • “联通混改:创新驱动,共筑未来新篇章”

- • 2021年河北省中考答案揭晓:揭秘中考命题趋势与备考策略

本文 快租网 原创,转载保留链接!网址:https://kuaizu.me/post/17701.html