《盟约:道教法箓的精神内涵与授度仪式》的写作自述与辩白

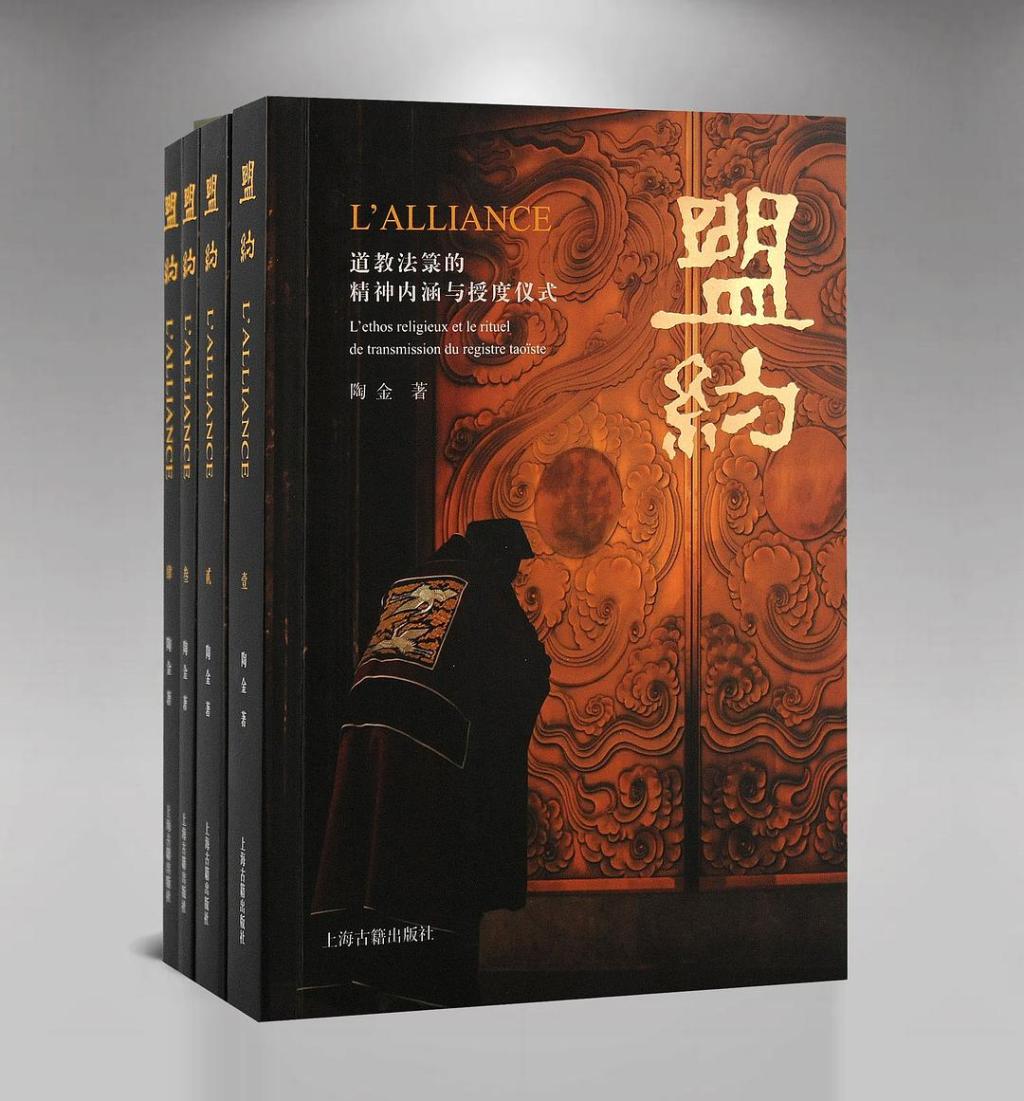

《盟约:道教法箓的精神内涵与授度仪式》,陶金著,上海古籍出版社,2023年10月出版,1627页,198.00元

《盟约:道教法箓的精神内涵与授度仪式》一书自2023年11月出版以来,陆续受到来自学者与奉道者等多个不同群体的关注。《澎湃新闻》与其他网络平台陆续见有书评与评论。2024年8月下旬,承蒙上海城隍庙道观厚爱,在上海专门举办了一次关于《盟约》的座谈会。现将会议中所作的《写作自述》与现有各类评论的反馈汇编为一稿,以作为学术与义理讨论之推进。

意图

界定何以道教

《盟约》写作的核心意图,就是通过讨论“法箓”“盟约”这类既古老又核心的概念,来建立界定道教的共识。或者说,为了回答一个问题:何以道教?

很明显,对于一个制度性的教团而言,“道教”需要一个明确的轮廓或边界。从来源不一的材料中,归纳形成一种相对统一自洽的叙事。而这样做本身,需要一定的勇气。有评论表示,针对道教这种复杂的体系,“伊利亚德式”的“本质化”“化约论”将引发争议。

事实的确如此。这是因为,以往学术层面讨论的“道教”,具有纷繁复杂的多面性,依时间、地区、民族、社会群体的变化而变化。或者说,这是一种“复数”的道教。“复数”的道教确实是客观历史现象,但并不一定与“单数”的道教相排斥。程乐松教授在他最近的一篇文章中清晰地点明:

就学理上看……我们需要一个复数的道教……从另一个视角看,……道教信仰,需要有一个内在自洽的自我叙述性义理建构……简言之,义理建构是以复数为出发点、以单数为目标的收束性思想建构。

在另一篇文章中又说:

道教信仰的发生需要被塑造为一个历史性的启示事件。具体而言,有组织的道团和成规模的教义与实践体系是以张道陵及其创立的天师道教团为起点的,鹤鸣山的启示事件成为道教历史叙述的关键节点。在此基础上,历史性的启示事件成为道教信仰本土性的基石,即道教信仰从中国本土生发出来。

阐发“民众”与“虔敬”的转向

本书写作的另一个主要的意图,就是勾勒、还原出一个以普通信徒——“道民”为主体的宗教生态。我关心那些单纯只是“奉道”“信道”的普通人,那些因为需要维系日常生活而没有时间与精力深入研学的普通信徒,他们应该能有一种怎样的“修行”来追求自己的生命意义?事实上,这并非易事。因为现存道教文献大都由精英群体编写,历代的道经集结过程也不断地弱化民众层面的宗教生态内容。但即便如此,残存的信息碎片仍能帮助我们管窥汉末至唐代一些普通道民的宗教生活。祁泰履(Terry Kleeman)教授的研究,已为我们做出表率。

汉代“修仙”传统,具有个人主义与技术论的特征。盟威道的革命实现了群体与道德的转向,赋予每个生命以平等的宗教身份。通过将家庭与社群层面的生活“仪式化”,我得以在制度框架内来讨论“自我的技术”。而在个体层面,《老子想尔注》中多次强调奉道者的“信道守戒”及仪式化生活,为整个宗教运动赋予了一重近似于印度教的“虔敬”色彩(Bhakti,6-17世纪的宗教运动,强调个人的虔诚信仰和情感奉献,通过诗歌、音乐与仪式的普及形式打破种姓与性别限制,促进了社会平等和宗教平民化)。

追求无限与超越,是个体层面的修行目标,指向个人。如何在保持无限性和超越性的同时,站在集体立场上去建立和维护对更多人具有指导意义的宗教制度,对教团发展意义重大,并同时指向集体和集体中的个人。我在书中所希望达成的,乃是为那些“通过为人民服务”而修行的人,提供一个来自道教的法理依据。

有评论希望能以福柯的异托邦(Heterotopia)作为出发点,强调道教作为少数群体安身之所的特性,我对此深表认同。事实上,我尝试从传统资料中还原一种融于日常生活的宗教实践方式,也就是将神圣融于世俗之中。因为正是19世纪20年代的“世俗化”思潮,才奠定了后现代“进步主义”解构的基础。相对来说,道教语境下的“进步主义”还有很长的路要走,无法一蹴而就,并需要搭建很多桥梁。我撰写《盟约》,正是在为未来的对话与讨论铺路。

方法

用“科学”的方法探讨“神学”?

伊利亚德(Mircea Eliade)、施舟人(Kristofer Schipper)以及我在芝加哥大学的老师费施贝恩(Michael Fishbane)对《盟约》的写作都产生了深远影响。他们的共同点在于,宗教信仰者可以通过理性思维和学术方法来讨论信仰,这与信仰本身并不矛盾。费施贝恩教授原本是一位专注于文本研究的圣经学者,晚年转向犹太教神学写作。尽管《希伯来圣经》复杂且晦涩,他仍能从文本的“泥潭”中走出,发展出一种建设性的诠释性神学。这种范式既基于传统犹太教经文解释,又具创新性和灵活性,成功地在圣经研究和神学之间找到了平衡(图1)。

图1:Fishbane, Michael A. Sacred Attunement: A Jewish Theology. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

我对“诠释学”是门外汉,但仍尝试尽量向它的一些规则靠近。正如保罗·利科所说,诠释学需要克服文本最初处境与原始听众的障碍,“以便在新的话语事件中重新演说最初的话语事件,既准确又富有创意。”在这一意义上,《盟约》虽谈不上是一份好的作业,但至少可以作为道教研究领域过河时可以摸的石头。

众所周知,早期正一盟威道的文本保存不足且碎片化,我不得不效仿祁泰履教授,将研究范围扩大至汉唐之间的三国、两晋、南北朝(图2)。虽然这牺牲了一部分历史的严谨性,但作为义理研究,我关注的是宗教革命的转折点及其延续的内在逻辑。我也尝试置身于汉末、六朝的社会处境,从生命、死亡等角度来对经典进行理解。由此而言,汉末的《老子想尔注》、曹魏的《大道家令戒》与南朝的《三天内解经》《陆先生道门科略》具有明确的义理呈递关系,确可置于一处进行比较、讨论与归纳。

图2:Kleeman, Terry F. Celestial Masters: History and Rit ual in Early Daoist Communities. Cambridge (MA): Harvard University Asia Center, 2016.

有学者在座谈会中指出,现有的中古道教史研究大多基于回溯式的体系化想象,由此“重构”的道教,“可能并没有存在过,只是一种理想模型”。然而同样地,也没有人可以证明这种“重构”的道教“不存在”。如此反复,就进入了哲学范畴关于“历史”的讨论,非我所愿。从义理角度看,神话与历史实是同一整体,是道教传统合法性的重要来源。当代义理诠释在锐意前行的同时,仍需要“神话—历史”作为宗教意义上的基石。处境化的历史研究(如结合金石与考古),不仅能丰富对自身传统的认知,还能为宗教发展提供反观自省的依据。

比较宗教学的尝试

《盟约》通过“时间”与“空间”两个维度进行宗教比较研究。

时间维度上,将正一盟威道与战国至两汉时期的法家、墨家、杂家及经学谶纬进行了比较。我发现盟威道教法有与杂家相似之处,即试图在“大道”的统摄下融合各家学说:借鉴、发展谶纬的宇宙论和政治神学,分享儒家礼乐实践的权利,继承法家律令,延续墨家对基层群体的关注。虽然有学者认为这种总结缺乏创新,但不可否认其有助于揭示道教的历史意义。

我不满足于既有道教思想史的书写方式,因为它们往往过于突出“老庄”,忽略了汉末道教作为一个具有社群实践的教团,其宗教形式继承了更为古老的,且多元的本土基因(即便有些形式是道教所反对的)。甚至也许可以说,过去正是因为对于“前夜”的忽视,才造成了“佛教传入诱发道教成立”这样一种观点。理清源头,将道教置入宏观框架,才能弄清楚道教作为一次“基因突变”的特殊价值。所以,这种串联本身有重要意义。就好像研究近代史,谈论新民主主义革命,就绕不开鸦片战争。

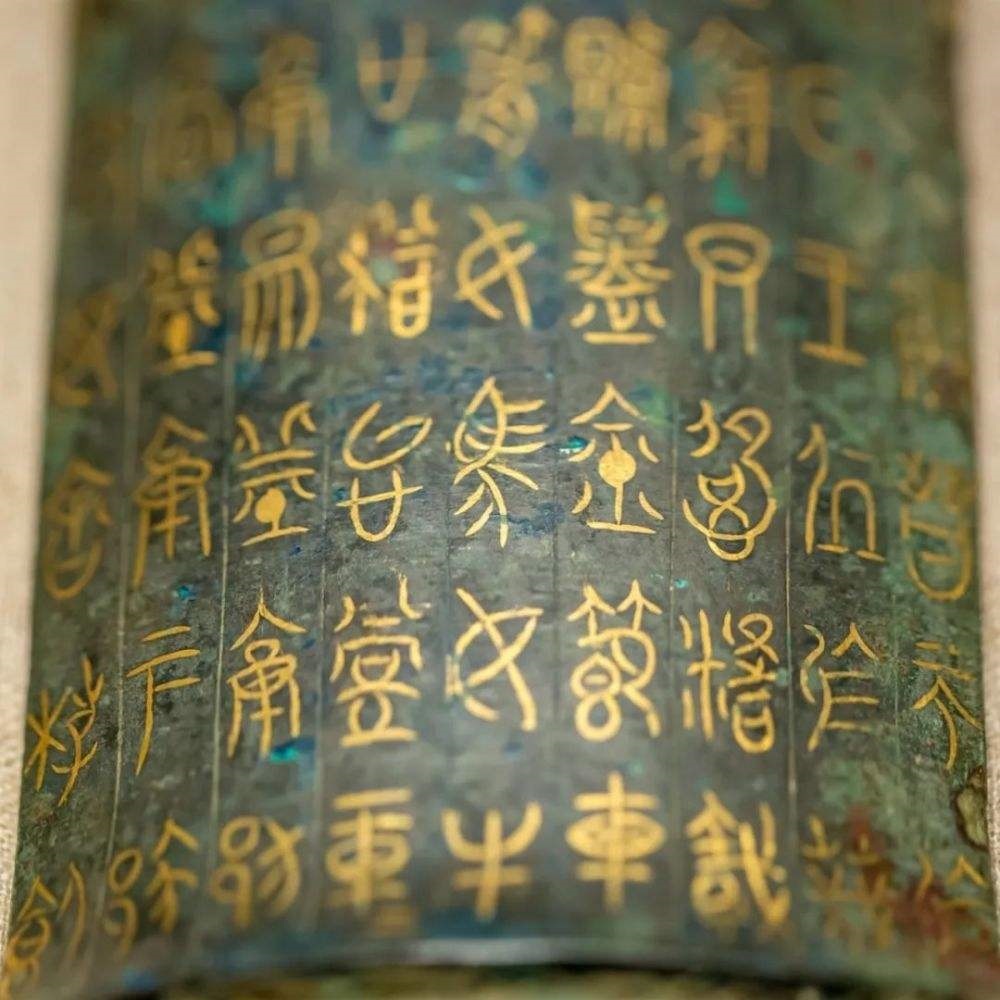

空间维度上,《盟约》将道教与犹太教进行了比较,这是因为两者都尊奉一种人眼不可见的“至上存在”。古希腊哲学家的“罗各斯”(logos)概念,深刻地影响了犹太教和基督教对上帝的理解,而中国古典时代则称其为“道”。此外,古代近东地区(Levant)与古代中国同样成熟的政治文明,两者都将“盟誓”这一政治仪式引入宗教语境,用以理解并表达人类与至上存在的亲密关系(图3、图4)。

图3:山西侯马盟书(战国)

图4:安徽鄂君启铜节之一(战国)此两者分别是古人建立盟誓的文字表达与信物

在座谈会中,这一部分内容引发了热烈讨论,包括“道教亚伯拉罕宗教化”的问题。实际上,比较宗教学研究是一种方法,而非结果。正如白照杰博士指出,“将犹太教研究中一些已经获得较好处理的主题挪用为道教研究的问题意识,从而呈现盟威道及其义理的重要价值。”虽然长期以来,许多学者都尝试将儒家与西方宗教进行对比,但道教在性别平等、生命超越、普世救度和环境保护等方面更具对话潜力,研究前景更为广阔。

何以道教

《盟约》虽然讨论的是法箓,但实际意在从义理的角度重新回答“何以道教”这一迄今学界悬而未决的问题。为了从义理的层面回答这一问题,我提出了两个紧密关联但又具有内部张力的概念:“下教”与“盟约”。

“下教”之义,是虚无的大道为了教化人类而降生成为具有血肉之躯的人。在道经中,除了众所周知的老子外,大道还曾化为三皇五帝的导师。这是从“道”的角度参与中华文明谱系的一种话语——“道”不但造化了万有,还启迪了人类文明。通过“祖述”大道屡屡下教,早期道教将自身置入中华文明的宏观框架之中,清晰地表明了从属关系。

狭义上的“盟约”是指公元142年的鹤鸣山“下教”事件。这次下教包含了“新出老君”与天师订立盟约的内容,赋予了天师布散三天道气的使命(图5)。在《盟约》中,我讨论了这次神话—历史事件背后所隐含的鼎革天命、反对祭祀与占卜,反对巫祝神权垄断等批判性内容。

图5. 鹤鸣山盟约(王琛,陶金/绘)

从这个角度来看,道教在绍续宏观道统的同时站在了与部分传统决裂的对立面上。这是一个颇为有趣的“悖论”,但又构成了我们理解道教精神的一个重要切入点(见下文之“自新”)。换言之,道教通过批判与决裂,在绍续宏观文明脉络的同时形成了自己独特的信仰体系。把握这一种“和而不同”对于探究“何以道教”极为重要。

在座谈会中,正一盟威道的独立特性以及潜在的“排他性”成为与会嘉宾的另一聚焦。一方面,有嘉宾表示这种排他性是否会有损于当下道教最具特色的“包容性”?但部分嘉宾也同意“如果只强调包容性的一面,反而会使道教变得孱弱无力。”

天命与气运

“以三天(之气)取代六天(之气)”是理解正一盟威之道与大传统以及诸多小传统之间关系的重要义理。在中国古代哲学中,“天”具有极多的内涵,比如时间周期,以及与其相应的“气”“运”以及治理方式,具有宇宙秩序的内涵。道经中的“六天”与“五德终始”相关,即每一个朝代或时代都有其特定的“天”(气运)来主导。当气运衰微时,就会有新的“天”(气运)取而代之,这就是天命的鼎革。“天命”与“气运”息息相关,命、运当时,则天降祥瑞,不当时,则变生灾异。

从西汉开始,“道”的传授具有佐天理气,匡扶天命的功用。西汉元帝(前48―前33 年在位)时,天灾频出,有齐人甘忠可进献《天官历》、《包元太平经》十二卷,并言:

汉家逢天地之大终,当更受命于天,天帝使真人赤精子下教我此道。

在这一信息量极大的语句中,自然界的灾异预示了世界末日,授受包含“道”的经典(并施行相关实践),能够为汉家开启新的“天命”(或者说新的“天”、“气运”),从而匡扶日益崩溃的秩序。天帝通过其使者赤精子为甘忠可“下教”了这一系列教法,赋予了他以使命。

汉末盟威道“三天除六天”的思想与此十分近似,都具有变革气运,匡扶社会与宇宙秩序的理念,并都通过神人“下教”的方式而得以传授。

下面结合与会嘉宾的关注,有针对地做几点说明。

盟约与“前盟约”时代的下教

鹤鸣山盟约与此前诸次下教的关系,可以用“继承与革新”来形容。

所谓继承,包含了经典(《道德经》《太平经》等)与部分思想。

所谓革新,是围绕着“气”的转变。“气”在早期道教中具有极为丰富的含义与表现形式,“气”的观念转变意味着一系列实践的转变。

首先,鹤鸣山下教确立了以“三天”为核心的新信仰体系,并通过盟约的方式(上籍、授箓、厨会等)将新的三天道气传播给奉道者,“气脉”构建起虚拟的“血脉”,形成了全新的教团组织,这也是今时道教群体的起源。由此而言,虽然《道德经》《太平经》奠定了后世道教群体的义理基石,但仍从属于六天之气尚未散乱之前的“下教”。从“气”或者说“法脉”的角度而言,与当下秉承三天之气的奉道者群体之间并无直接联系。理解这样微妙而又复杂的变革似乎并不容易。施舟人先生曾用“新约”来形容正一盟威道,这种比较范式的譬喻不失为一种角度。

其次,新的“气”也意味着新的宗教精神与新的戒律。这是一种基于“清约”的,“虔敬”的宗教改革运动。其中教诫所蕴含的宗教精神在当时不但特立独行,甚至超前,因此也迥异于当时其他的奉道群体。按《老子想尔注》所言,奉道者“信道守戒”(强调精神与实践两个维度),便能使道气常驻于个体身中。通过更为群体化的仪式实践,道气以个体为中心,布散到群体以及万物万化之中去(详见下文“同命”)。

我在书中将“前盟约”时代称之为“前夜”,受启发于朱熹对于孔子的赞誉:“天不生仲尼,万古如长夜”。黎明与前夜,是相互依存的循环性时间概念,这里所侧重的是对后代的“启蒙”,绝非“断裂”。鹤鸣山下教是中国宗教史上的一个重要节点,是信仰和实践方式的分水岭。其既继承了此前下教的精神内核,又在组织形式、信仰体系和实践方式上进行了重大创新,是在继承的基础上实现了革命性的发展。

盟约与六朝的下教

正一盟威之道与灵宝、上清经教的关系也在座谈会中被重复提及。

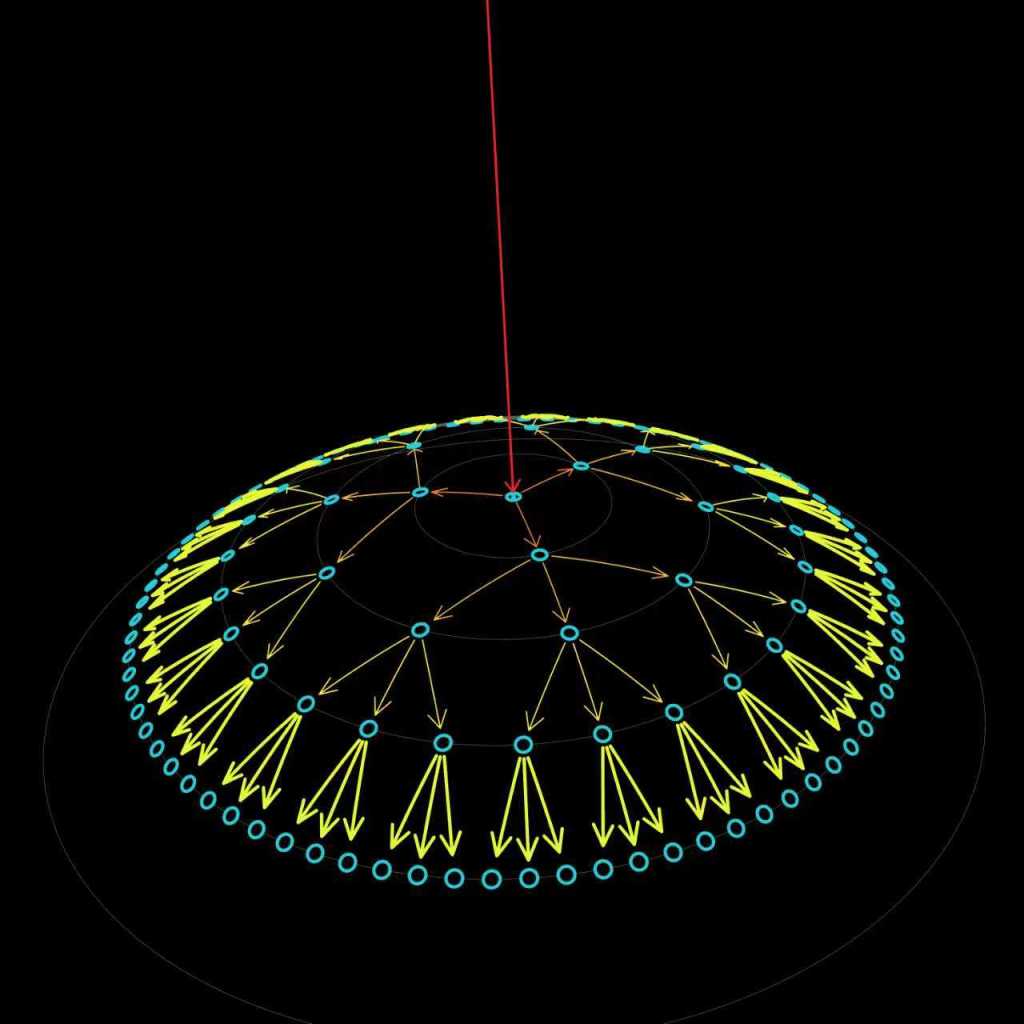

前面谈到,鹤鸣山盟约不仅是下教,也是“气运”的分割。此前的下教出自六天之气,自此之后皆出自三天之气。因为道气自身的流动性,大道会一次一次地趋于人间,降传经教。在这一层意义上,鹤鸣山盟约是三天的首次下教,但不是唯一一次(图6)。与此后的灵宝、上清经教相比,鹤鸣山盟约确立了新的天——“三天”,具有“时间”“天命”“气运”等整体层面的革命性。灵宝、上清经文中以“三天正法”破除“六天”的义理概念,证明了这种“天”“气”“运”的法脉关系。而灵宝、上清戒律中对于祭祀、数术的弃绝,又证明了实践层面的承继关系。从这个角度来说,鹤鸣山之后的天台山(灵宝经)、茅山(上清经)下教都可以被理解为三天大道因时代、地域、人群之不同,而进行的“辅助性”下教,有别于鹤鸣山的“根本性”下教。

更重要的是,由于鹤鸣山盟约以布散道气的方式将奉道者结成“虚拟血缘”的群体,所以灵宝、上清的一系列下教实际都持续发生于“同气”群体之中,与“六天”时代散点式的下教不同。通过这种“同气”群体内的迭代下教,道教得以发展为一个内容丰富的、具有内在连贯性与一致性的信仰与实践体系。虽然今天所见的《正统道藏》中收录了众多间接相关的文本,但“三洞四辅”的框架仍以“正一部”来“通贯七部”。

诚然,对于六朝以来诸次“下教”与鹤鸣山盟约的关系,仍值得单开专题进行义理层面的研究。

图6. 盟约在时空之中重复建立的模型

宋元法派

在《盟约》的附录中,我提到了宋代道教的三点转变:1. 神明体系日趋帝制化、祠神化;2.仪式中祭祀经济的重新回归;3.授度体系的法术化。这些论调都是以“清约”作为准绳,而进行的判定。有部分与会嘉宾建议更好地处理这一时期的相关问题,以便能将宋元以来的新出的道法传统包容进来。有两点可稍微讨论。

首先,拥有千年以上历史的宗教,往往都会经历一个“滚雪球式”的发展过程。在雪球越变越大时,构成内核的最初几片雪花不再显露,而代之以后期层叠的纷纭繁复的文化元素。在此过程中,需要秉承“奥卡姆剃刀法则”(Ockham's Razor)——如无必要,勿增实体(Entities should not be multiplied unnecessarily)。以宗教哲学之方法,对既有的传统进行客观的研究,分别与自我反思。在这样的一个设定下,必然会发现一些特定时代、地域,或人群的信仰与实践与初期的基本义理逻辑相互抵牾。以“和事佬”的姿态尝试进行含糊化处理、有理化掩饰,对于当下的教团发展毫无益处。一个不能反求诸己,认真面对自身过往的宗教,在当代也必然没有立足之处。

其次,只有在理清核心义理逻辑的前提下,我们才会发现:宋元新出法派也继承了正一、灵宝、上清的“三洞”传统。比如在义理层面对于“天律”的重视,以及在实践层面雷将的“道气化”“身神化”趋势。正是出于对基本义理的熟稔,我们才能在批判的同时,更好地、积极地理解并认识这一时期的道教发展。批判与承认,是一体之两面,但前者是后者的必要条件。

关于全真

不少参与讨论会的道长,希望能将金元兴起的全真派纳入有关盟约与法箓的讨论之中,并对当下“依派分治”的授度方针进行回应。在《盟约》中,我援引了宋学立博士的重要研究,言明了早期全真派对传统授度体系的认可与融入。虽然这一策略未能呈制度性地延续到后代,但明清时期地方全真派道士受度法箓仍是史实。

跳出有关道派之别的讨论,回到更为宏观层面的义理推衍:鹤鸣山盟约赋予奉道者的天命,乃是通过推动道气的流通来将不同的生命个体凝聚于一,进而与万化融为一体,最终与道合同。这是一个渐次打破壁垒的伟大进程,正如《太上外箓仪》及相关文献所示,种族、性别、阶级、年龄的边界都将被超越,在大道之中合同为一。故此,道派存在的合法性,应至少建立于两个基础上,一是自身义理特色明晰且与鹤鸣山盟约协同,二是实践方式完整、真实,且有助于布散、流通道气。

基本精神

为了更为清晰地介绍《盟约》书中的核心线索,解答读者们的疑惑,下面想再对几点核心的宗教精神再稍作介绍。

理性精神:不可货赂的大道

祭祀,是人类利用祭品的经济杠杆,来与神明建立“求索酬报”的利益交换,暗示了非理性的道德困境:神明如果真的会因为祭品应允不合伦理的祈求,教士则可能通过贩卖焦虑向信众进行精神剥削,以期从祭品经济中牟取私利。在盟威道的义理中,大道是造化万物的源头,因此无法被自己所化生的人类所贿赂(参见《天师教戒科经》)。《老子想尔注》所言“信道守戒”的虔敬宗教生活,成为获得福佑的唯一方式。“牺牲”的献祭被转换为谢罪、立功的自我献祭,以及自律、自省的生活态度,并最终指向生命的超越(图7)。

图7. 明《徐显卿宦迹图·步祷道行》(局部),描绘了明神宗皇帝为了祈雨所进行的“步祷”,是中国古代帝王通过自我惩罚进行祈祷的典型案例。

解放精神:人类的主观能动性

占卜、择日、堪舆将人类命运默认为一种宿命论的必然,并在时间、空间中设置了无数禁忌。在命运与禁忌的左右权衡中,人们最终丧失一切主观能动性,不再对个人的人生负责。归命大道,“以道为家”(《女青鬼律》)。在盟约的庇护下,人类对于未知命途以及鬼神世界的恐惧得以消解,进而从祭祀债务、宿命论与时空禁忌的长夜中解放出来,代之以驾驭自身生命,追求超越,以期进入神圣世界的主观能动性。一个完全以道德伦理为先导、生命救度为指归的教法体系,由此成为可能。

平等精神:神圣身份的平权赋予

法箓源自圣王记载鬼神形名的簿录,用以驱使鬼神,是“国之重宝”,也是神权的象征。按《外箓仪》《太真科》所见,盟威道为女人、奴婢、四夷与男女童皆赋予了受度法箓的权利。在这里,道教典籍突出了传统社会中与“男性汉族成年平民”相对的边缘群体,他们不但无缘列席于各类礼仪,更无权举办。道教摒弃了原生身份的限制,打破了“礼乐社会”中性别、阶级与种族藩篱,以基于自由意志的善行、品德作为授予神圣身份的主要考虑标准,赋予每个人平等的生命意义与救度机会。这是中国宗教史与社会史上最具转折性的一次革命。所以盟约不仅是形而上意义的“天命鼎革”,更是现实社会意义上的“平权革命”。

此外,男女阴阳两个版本法箓的契合与奉道者的婚礼具有一定的关联。这一仪式细节暗示了迥异于“夫为妻纲”的婚姻、家庭观念,具有极为广阔的伦理阐释空间。

同命精神:与万化合同的仪式化生活

在道教的宇宙论中,天、地、人三才是因凭道气而相互联通的有机体,自然界的星宿失度、水旱、瘟疫实起于人类罪过的累积 。所以,救度人类与救护世界实是一体之两面,而为了拯救世界就必先拯救人心。

鹤鸣山盟约所赋予的使命乃是通过各种形式来布散三天道气,这包括在宏观的天地层面与微观的人身层面上通过推动真气的循环流动,来转化、收摄天地之间的故气、逆气。也就是使用多维度的方法,让大道的清正之气流布世间万物内外的每一个角落。这一以新代旧、以正代逆的过程被称作“平气”。“平气”的过程以“我”作为出发点,通过谢罪、建功、清静等方式来平顺自身逆气,调适个体与“他者”(外部的群体、自然万物)的对立面。通过个人、家庭与社群层面的“仪式化生活”与“他者”结为“同气”,在不同的层面逐次向外拓展着“同气”的边界。最后,成为一个其小无内,其大无外,具有极强内在协调性与凝聚性的“人与自然生命共同体”,由此实现“与道为一,与造物者为俦”的终极目的。

以“气”作为纽带的道友关系在中古道教经典中也被称作“同盟”“同气”或“同契”。正是由于“道气”的贯通与共享,使得人人皆为“同命”,进而“相爱利,若同父母而生”,得以“相爱相治”。个体生命超越与集体生命救度并不矛盾,反而协同一致,即《度人经》所谓的“齐同慈爱,异骨成亲”。从另一个角度来说,在这一道气弥散的同盟群体中,彼此协助、奉献都可被视为基础的、不可或缺的宗教实践。奉事于人,等同于奉事大道。

有评论指出,《盟约》中的“理性”“解放”“平等”三点精神来自西方价值观表述,与我国社会主义核心价值观或有差异,需要进一步明确和阐释。事实上,早在2015年,习近平主席出席七十届联合国大会时,就郑重提出:“各国历史、文化、制度、发展水平不尽相同,但各国人民都追求和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。”在个别国家倒行逆施、掀起“逆全球化”浪潮的今天,深入发掘早期道教经典,寻找其中所蕴含的全人类共同价值基因,对中华民族在“百年未有之大变局”中保持文化自信和战略定力尤显重要。

也有评论指出,《盟约》缺少对“终极关怀”的关注。但事实上,《盟约》中提到“生命超越”54次、“归根复命”28次、“与道合真”19次。我确实很少使用“成仙”一词,因为歧义过多。我想,之所以有这样的批评,可能是对于实践方法的理解不同。《盟约》所强调的,按照《老子想尔注》的说法,是一个“信道守戒”便能与道合真的、“虔敬”式的实践方式。一个方面是精神上对于道的归命,另一方面是道德上的自我看护。在这里,当下部分奉道者所追捧的“技术”或许可以作为一种辅助,但并非必要。

自新

在道经中,大道曾作为“帝帝之师”不止一次地下教人间,寻找堪能“代天宣化”的德才兼备之士。老君虽“老”,却又屡屡“新出”,故有“新出老君”之称。作为盟约的后继者,对于经典的不断精研能够确保对其精神的正确理解与遵行。更为重要的是,要持续地对盟约所包含的核心义理进行处境化的转译、阐释与调适,以确保不同时代、不同人群都能够正确理解、认同并践行。这一处境化的转译与阐释工作,要敢于对既有的传统进行质疑、批判与检讨。

道的本体,处于不断流动与自我更新之中,而人类也只有在不断地自省与调整中才能实现与道偕行的“周流自新”。

作为一次义理研究的“摸石过河”,《盟约》只是一次开始,更多更深的对话必将次第展开。

- • 现货黄金上探3400美元无果,转而跌超0.8%

- • 重庆轻轨10号线:穿梭山城的绿色动脉

- • 苹果13 Pro色彩盛宴:探索五种独特配色,彰显个性品味

- • 《我的未来不是梦——致敬经典,追寻梦想的脚步永不停止》

- • 通用汽车将在美国工厂投资40亿美元 应对汽车关税

- • 国泰君安国际午后走弱,一度跌近8%,早盘一度涨近90%

- • Plaud推出新款AI硬件记事本Note Pro,售价179美元

- • 交通银行完成发行约141.01亿股A股股票

- • 《快穿之谁要和你虐:一场跨越时空的虐恋冒险》

- • 瑞银:降中国中铁目标价至4.2港元 维持“买入”评级

- • 期权数据显示:英伟达财报发布后股价或波动6%

- • 博时市场点评5月26日:两市震荡盘整,成交再度缩量

- • 邱晨的感情世界:揭秘他的女朋友是谁?

- • 泉州一家婚介机构广告牌越南新娘七天闪婚领证?市监部门介入

- • 四大名著的作者揭秘:那些影响深远的文学巨匠

- • “掰开少负多鲍鱼”:探寻鲍鱼美食背后的智慧与趣味

- • 【特稿丨在希望的田野上──中国农机助力非洲农业现代化】

- • 段宜恩大方承认有女朋友,粉丝纷纷祝福,娱乐圈再掀热议

- • 部编人教版六年级语文上册电子课本:开启智慧阅读新时代

- • 揭秘“超碰97”:一场科技与创新的碰撞之旅

- • “国补”进入下半场,专家建议政策加力扩围、向低收入人群倾斜

- • 娃娃鱼的食物世界:揭秘这种神秘生物的饮食习惯

- • 南京银行理财产品查询:一站式服务,轻松掌握投资动态

- • 华为去年收入超8600亿元,政企业务收入增长超25%

- • 《惊险刺激!侠盗飞车5下载攻略,让你畅游虚拟城市》

- • 探索Sandy Bridge:英特尔的一次技术革新之旅

- • 宁德时代宜春锂矿停产,对碳酸锂市场影响有多大?

- • 德康农牧盘中涨超6% 天风证券首予“买入”评级

- • 证监会批复中央汇金成为8家金融机构实控人,“汇金系”券商扩容引合并遐想

- • 墨西哥总统辛鲍姆:美墨加协议受保护 将再与特朗普磋商

- • 《小小:容祖儿的音乐旅程与情感共鸣》

- • 探索摄影艺术新天地——颜山摄影论坛精彩回顾

- • 《大片更新最快的电影网:你的私人影院,随时随地享受视听盛宴!》

- • 欢迎境内外记者采访中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动

- • GIF动态内涵图:捕捉瞬间情感,传递深刻寓意

- • 国际经济法的基本原则:构建全球贸易新秩序的基石

- • 《生酮饮食食谱400例:轻松实现健康瘦身新体验》

- • 深蓝汽车邓承浩提2030年目标:年销量达200万辆,海外占比35%

- • 美媒:政府暂停在“关键行业”工作场所抓捕非法移民

- • 高瓴旗下HHLR一季度批量加仓中概股

- • 中国互联网保险经纪平台元保在美国上市首日收涨6.4%

- • 解放军309医院官网:守护人民健康的坚强后盾

- • 时隔近4年再出征!长三丙成功发射通信技术试验卫星十九号

- • 香飘飘的“第二增长曲线”即饮茶有点乏了

- • 李筱强被开除党籍:从证监会离职后仍不知止,是政商“旋转门”腐败的典型

- • 国家司法考试:通往法律职业的必经之路

- • 国家“江河战略”如何实施?水利部详解

- • 磁力搜索与BTBook:探索数字资源获取的新途径

- • 巴西总统罗塞夫:一位充满争议的女性领袖

- • 对阵韩日两连败意料之中,国足战中国香港不容有失

- • 高考报志愿网站登录贵州:便捷通道助力学子梦想起航

- • 美联储公布5月议息会议纪要:经济前景不确定性进一步加剧

- • 习近平同缅甸领导人敏昂莱就中缅建交75周年互致贺电

- • 巴西准备退回特朗普的加税信函,将着眼于中东、南亚等替代市场

- • 消息称OpenAI将每名员工提供150万美元奖金,以抵御Meta高薪挖角

- • 强化融资支持、优化出口退税举措,政治局会议强调稳外贸外资

- • 连云港市疫情:精准防控,共筑健康防线

- • 雪佛兰乐驰:经典小车,时尚生活新伙伴

- • 飞书多维表格月活用户突破1000万

- • 湿热体质如何调理:养生之道,健康生活

- • 保留意见审计报告:揭示财务报告中的潜在风险与不确定性

- • 《爱的旋律,舞动人间——一场关于爱的舞蹈视频盛宴》

- • 《简言的夏冬》:一部描绘爱情与成长的电视剧佳作

- • 《全面解析:西药药名大全,必备药品知识手册》

- • 四川省科技馆门票预约攻略:轻松开启科学探索之旅

- • 《电视家下载官方网站:一站式家庭娱乐体验平台详解》

- • 有一说一丨吃动平衡中藏着健康密码

- • 揭开网络隐私的隐痛:内衣视频泄露事件引发的深思

- • 青岛中程因信披违规被证监会处罚!这些投资者可索赔(附条件)

- • 湖南网上办税大厅登陆:便捷税务服务,助力企业高效纳税

- • “弦子李茂喜结连理,甜蜜婚礼见证爱情传奇”

- • 存取逾5万不查资金来源用途 反洗钱如何“动态平衡”

- • 《学习股票投资:这五本书让你成为股市高手》

- • 《捕捉光影,定格帅哥全码照片的瞬间美》

- • 清徐疫情最新消息:全力抗击疫情,守护家园安宁

- • 如何制作美味营养的蔬菜沙拉

- • 深入了解澳大利亚上海签证中心官网:一站式签证办理指南

- • 福州医保中心:贴心服务,守护市民健康权益

- • 七折的卡宴能否挽救保时捷“腰斩”的在华销量?

- • 投教 ·信托|《蛮好的人生》里提到的遗嘱信托离我们有多远?

- • “希望之光”:揭秘我国流行音乐组合——hope组合

- • 山东力明学院:培养新时代人才的摇篮

- • 鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权上市一周年 产业参与有序 功能稳步发挥

- • 视频|宣布卸任的巴菲特 与奥马哈街头的黄昏

本文 快租网 原创,转载保留链接!网址:https://kuaizu.me/post/20053.html